過去の採択テーマ

2026年1月採択

河出 祐理子/松井 理伽子/林田 有加

感覚を使ったあそび(センサリープレイ)を通して、 子どもたちが「感じる」「選ぶ」「表現する」力を育てる活動。 ComoNe内で、素材や光・音・香りなどを使った“体験型アトリエ”を展開。 家庭・教育・福祉の垣根をこえて、地域全体で子どもの「感性の土台」を育てる場をつくる。

知識偏重の学びではなく五感で感じるセンサリープレイは、年齢や言語、文化が異なる誰もが享受できる学びの機会をできるのではないかと感じています。ツールも自然由来から環境へと感覚の対象が広がり、どんな楽しみやハードルがあるのかなと楽しみにしています。

2026年1月採択

辻 將成/岩田 幸典/岩田 柚葉/小田 ビニシウス/後藤 恵理香

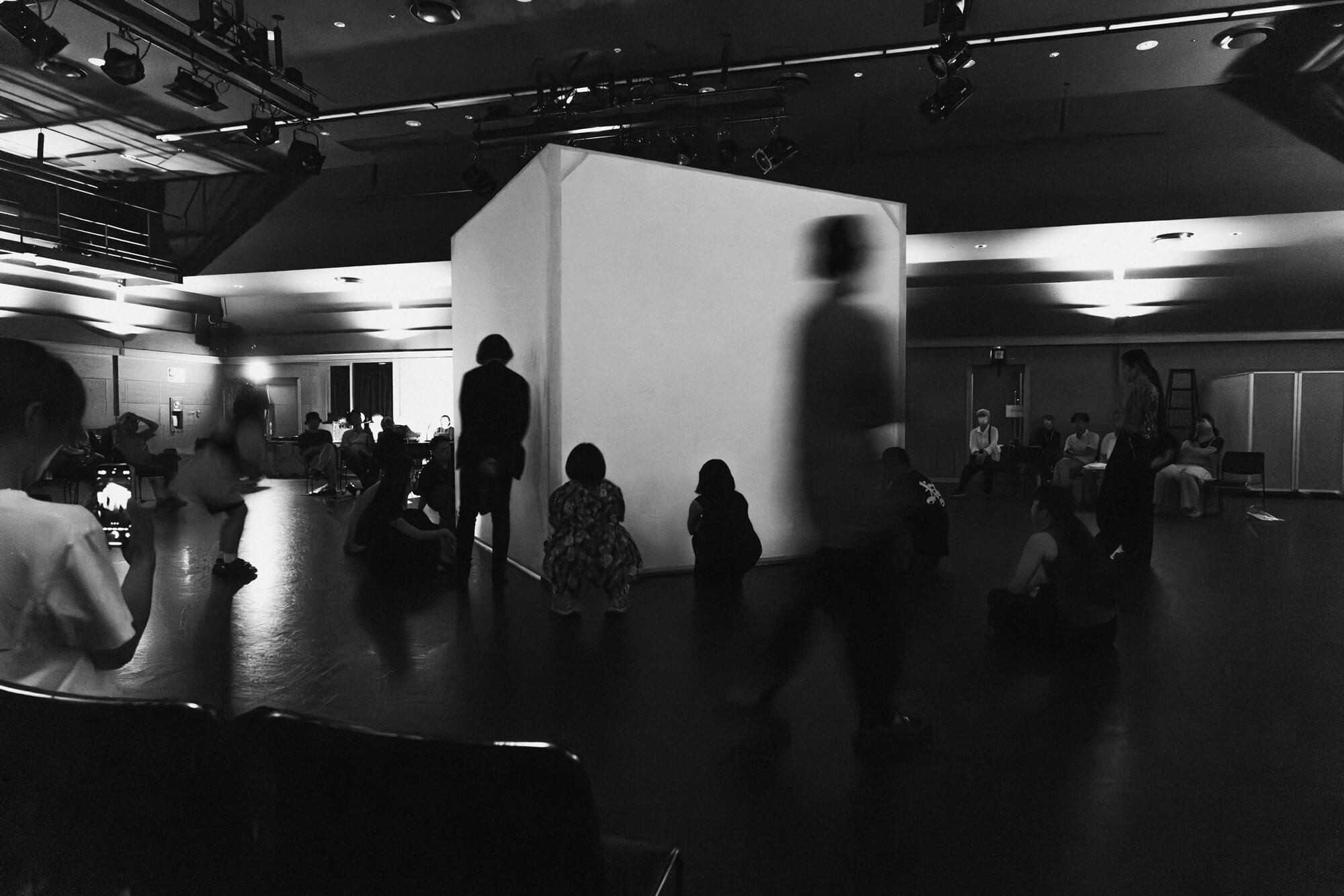

一期で生まれた『サイレントコミュニケーション』を起点に、現代美術家 辻󠄀將成を中心とした新プロジェクト。アートの世界を更に開き、領域を越境する創造性と再接続。コミュニティーを育て、新しいアート思考が育つ環境を作り出す。

デジタル社会のなかで、身体を媒介としたコミュニケーションがアートになるというのは、ComoNeに相応しい新しい試みです。多くの人の創造性から、どのようなものが生まれるのか見てみたいと思いました。「特別なもの」から「みんなのもの」へ、そしてまた「特別なもの」へ回帰していくような期待があります。

2026年1月採択

桜輝 さら/楠木 誠治

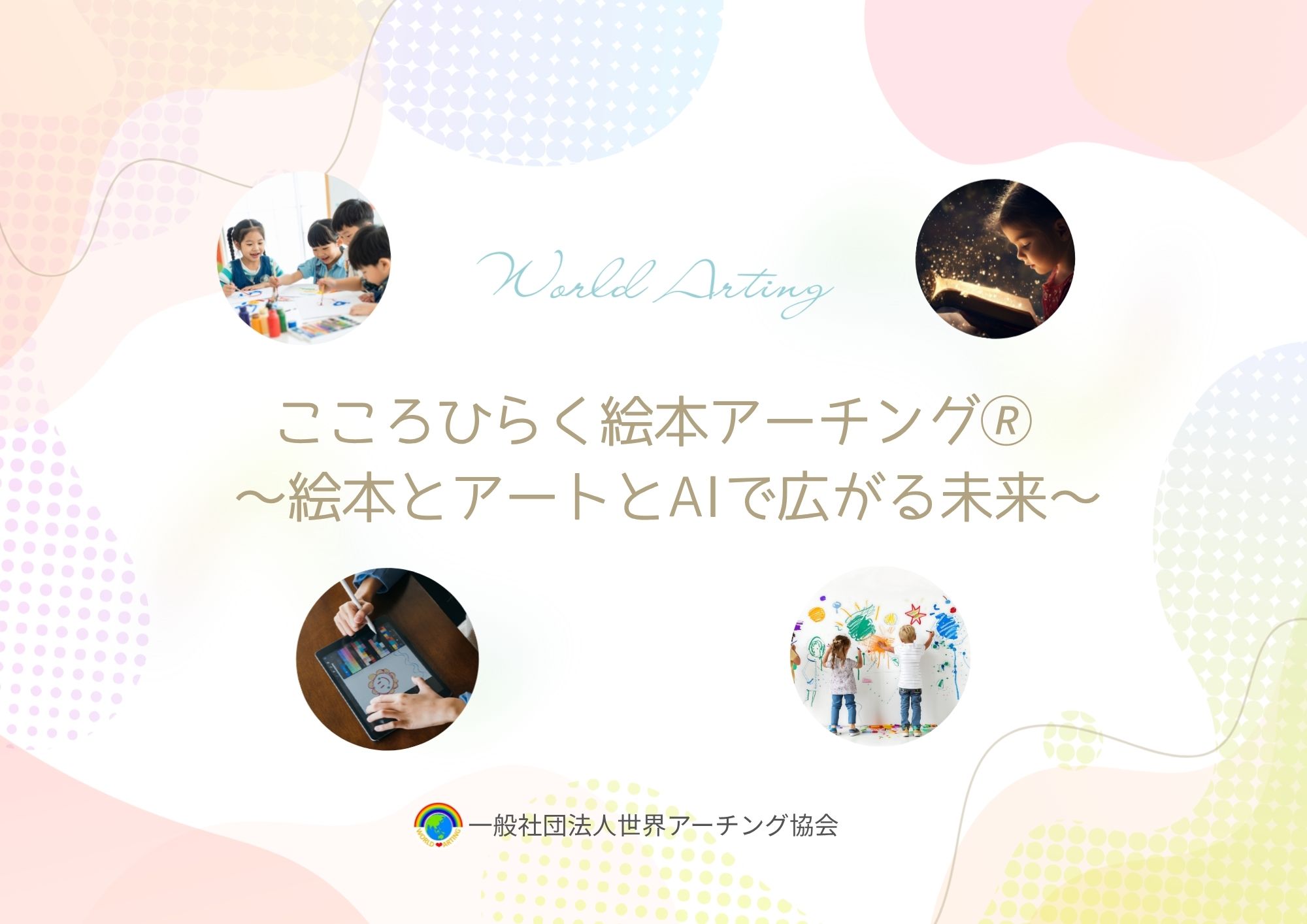

絵本とアートとAIを通じて、子どもから大人までが「感じて・考えて・つくる」喜びを共有しながら、自分の可能性をひらく共創型アートプログラムです。

多世代にとって経験が共有できる絵本を土台に、テクノロジーとの掛け算で作り出す実践的な学びのプログラム構想はとても面白い取り組みだと思います。ComoNeの資産を活かすことで、掛け算の幅が広がり、多世代とシェア・共創していける提案であり、モデルができることで広がる可能性にわくわくします。

2026年1月採択

松永 理沙

異世代ホームシェアの研究と実践を重ねる中で、名古屋でも世代をこえて支え合う暮らしを広げたいと感じています。ねのねプログラムの3ヶ月では、展示や交流イベントを通して「異世代ホームシェアっていいかも」と思う人を増やし、小さな共感とつながりを積み重ねながら、第1号につながる関係づくりの土台を育てます。

私自身も大学時代に祖父母の家に居候していました。当時、祖父母の友だちと食卓を囲みながら、話をしていたことを思い出しました。東海エリアの郊外は同敷地を分筆して親・子世代が、並んで居を構えると五十嵐太郎さんが指摘していました。そうした地域性をどう捉え、異世代ホームシェアの可能性があるのか興味が湧き採択しました。

2026年1月採択

大曽根 壱哉/野村 樹生/河口 征賢

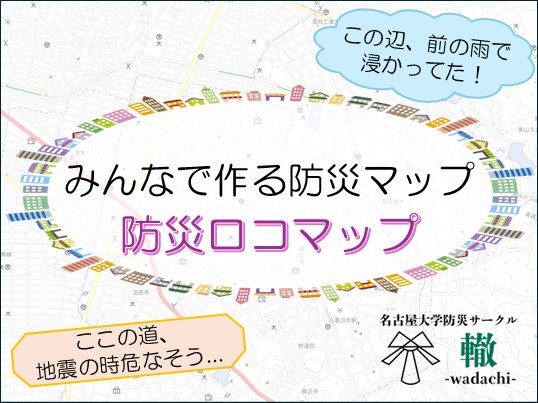

いざ大地震や大雨が発生したとき、どこが危ないのかを知っていますか? 「防災ロコマップ」は、住んでいるからこそ、生活しているからこそ気づける危険箇所をみんなで共有して作る、ローカルなハザードマップです。 コモネを地域防災の拠点として、ハザードマップでは見えてこないローカルな危険を共有してみませんか?

.jpg)

「もしも」を「いつも」の視点から考える、地域に根差した防災の取り組みに強く共感しました。住民が主体となる「ロコマップ」は、日々の暮らしに紐づいた安心感そのものになると思います。名大生として、この温かいプロジェクトが地域社会に貢献し、さらに広がることを願っています!

2026年1月採択

佐藤 奈桜

電子オルガンとVRを掛け合わせ、演奏音をリアルタイムに視覚化・空間化するプロジェクト。音が光や映像となって動き、観客もそれに介入できるインタラクティブな演出を通じて、演奏者と観客が双方向に混じり合う新しいライブ音響体験の創出を目指します。

.jpg)

音を3Dで視覚化しVRに展開するというアイデアにワクワクします!電子オルガンと、無限の可能性を秘めたVRの融合は、新しいライブ体験を定義づける、未来のエンターテイメントとなりそうです。名大にはない音楽の知恵を他大学から取り入れるクリエイティブな挑戦で、人を惹きつける体験をぜひ追求してください。応援しています!

2026年1月採択

北島慎也

《Auditory Commons》は、スマホとイヤホンで複数人の音を入れ替えながら共有し、孤立と接続が同時にある社会における他者との関係性と、聴くことの意味を問い直す体験型プロジェクトである。

この構造自体が、接続と孤立が同居する現代を鋭く映し出しているように感じます。スマートフォンを社会的メタファーとして扱う点にも独自の美学があり、身近なデバイスを介して非日常的な共鳴空間が一時的に立ち上がる偶然性も非常に魅力的です。ComoNeという場に、新しい感受性と体験の層をもたらすことを期待しています。

2026年1月採択

小松光希/山本望伶衣/ムララジ ルイス覧弾/小松愛美

ぼくたちは、小学校2年生から「ゴミ拾い」と「公園遊び」を自分たちで考えて、続けてきました。ぼくたちにとって、ゴミ拾いは宝さがし!疲れたら、ゆうぐで遊んだりします。大人も子どもも、楽しみながら、学びながらいつの間にか、だれかのやくに立てる。そんな活動を、形にして全国に、世界中に広げて、地球環境を守りたいと思っています!Let’s Join!いっしょにやりましょう!

社会正義となりがちな「環境保全」を「遊び」の視点で、子どもの頃から取り組む姿勢に共感いたしました。子ども用トングの開発にこだわらず、親子・子どもが参加しやすい環境とは、取り組み方とはをぜひ考えていただきたいです。名古屋大学の中でやってみるのも良いですね!

2026年1月採択

金森嘉宏

いけばなの考え方をもとに、アクリルなどの人工素材を“花”として活用し「いける」という行為を見つめ直します。 FAB技術を用いて現代に響くいけばなの可能性を探るプロジェクトです。

いけばなが前提としてきた「当たり前」をほどき、核心をもう一度見つめ直しながら新しい形を生み出す試みとして可能性を感じます。伝統とテクノロジーが交わることで立ち上がる、予想外の美しさや生命力。ぜひ多くの人の声を取り入れながら、花がもつ生命感や、人の心、素材や空間などの関係を何度も揺さぶり、新しい世界を探ってください。

2026年1月採択

佐藤翼

内科の健康診断のように、身体の動きを測る文化はまだない。 でも「歩く・立つ・伸ばす」は人生を支える力で、失えば不自由が始まる。 便利な時代だからこそ、自分の体を知り、磨く習慣が必要。 大人のスポーツテストは、自分の“いま”を可視化し、未来の健康を守るための入口になる。

誰しもが思い出の中にぼんやり覚えているスポーツテスト。いつの間にか成長を実感する機会だったことが、健康診断で胸を撫でおろす機会に変わっていました。多様な世代がスポーツテストを通じて、共通の体験をシェアし、安心だけでない小さな挑戦を楽しめる身体メンテの取り組みが広がることにわくわくしました。

駅から図書館までを繋ぐ通り。屋台型の展示が立ち並びます。展示を眺めながらひと休みできるソファや大階段もあります。

This is a passageway connecting the subway station to the library.

The PASSAGE will be lined with stall-type exhibits.

There are also sofas and a grand staircase where visitors can take a break while viewing the exhibits.

様々な人々が混ざり合う“ローム”と名付けられたホール。講演などに利用できる約120席のホール。大階段まで合わせて利用することもできます。

LOAM HALL is a hall named “loam” where various people mix.

It seats about 120 people and can be used for lectures and live performances.

When the number of people is large, the hall can be used together with the grand staircase.

大きな本棚とゆったりとしたソファがあるエリア。棚主として、自分のルーツとなる本を並べる本棚を作ることもできます。本を介したつながりがここから生まれます。

ROOTS BOOKS has a large bookshelf and comfortable sofas.

As a shelf owner, you can also create your own bookshelf to display your own roots books. This place allows people to interact with each other through books.

靴を脱いで過ごせるスペース。

円になって座って話してみたり、床に紙をおいてみんなで書き込んでみたり。いつもと違うスタイルが新しい想像力を引き出します。

KOAGARI is a space where you can take off your shoes.

You can sit in a circle and talk there. You also can place a piece of paper on the floor and discuss with others.

The unusual style brings out new imagination.

活動の合間に、一息つけるような軽飲食を取り扱います。

Light food and beverages will be handled so that you can take a break between activities.

60席ほどのレクチャールーム。自由に形を変えるサンド(砂)のように、さまざまな形式で開催される講座や講演に、こちらでご参加いただけます。座席は、1階に接続される階段の上に配置されています。

SAND THEATER is a lecture room with about 60 seats.

Here, visitors can participate in lectures and talks held in a variety of formats, just like sand, which changes its shape freely.

Seats are located at the top of the stairs connected to the first floor.

会員限定のコワーキングスペース。グループ活動や貸切イベント、日々の交流の場としてお使いいただけます。

Wi-Fi完備。

LOUNGE is a members-only coworking space.

It can be used for group activities, private events, and daily socializing.

Wi-Fi is available.

3Dプリンターや刺しゅうミシンなど工作機器が揃います。発表や発信をしやすくする、撮影用のブースも利用できます。

FAB SPACEの機器のうち使用方法の講習が必要な機器は、初回利用の前に講習を受ける必要があります。

FAB space is equipped with 3D printers, embroidery machines, and other crafting equipment.

A booth for filming is also available for preparing presentations and disseminating information on activities.

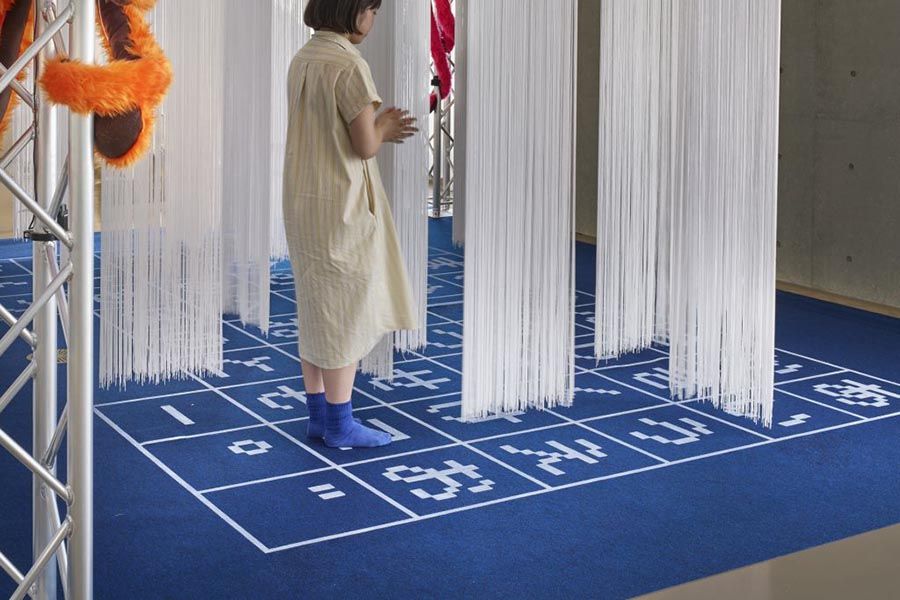

東海エリアにゆかりのあるアーティストと、東海国立大学機構の研究領域・技術との連携による領域横断のSTEAM作品を3点制作し、展示します。アーティストと研究者の協働により、様々な視点から未来への問いかけを可視化し、作品にして届けます。

In the GALLERY space, three interdisciplinary STEAM works will be created and exhibited in collaboration with artists associated with the Tokai area and the research areas and researchers of the Tokai National Higher Education and Research System.

もの作りを始めとした作業や複数人での会議など、個人でもグループでも利用できる空間

"ROOM" is a space that can be used by individuals or groups for work, including manufacturing, or for meetings with multiple people.

吹き抜けになっている1階から地下の様子を見渡せます。廊下のカウンター席では、個人作業をすることもできます。

The basement can be seen from the first floor, which is an atrium. Individuals can work at the counter in the hallway.

7箇所の個室はすべてガラス張りになっており、活動の様子をアピールすることができます。

BRANCH has seven private rooms.

These rooms are glass-walled, so you can show off your activities.