過去の採択テーマ

2026年1月採択

松田紗来/佐藤翼

母親をひとりにしない世界へ。 誰かが、誰かの母親へ、手書きの手紙を届けるプロジェクト。 mamacure letters は、子育ての中で孤独や不安を抱えがちな母親に、見知らぬ誰かの想いを届けます。 家の中での頑張りが社会に届き、「自分だけじゃない」と感じられる瞬間をつくり、想いが循環する文化を育てます。

想像しにくいこと、社会の中で埋もれて見えにくくなっていること。「mamacure letters」のプロジェクトは、確かにそこにあるのに、見えにくくなっている価値に光をあてる取り組みだと感じました。ねのねプログラムを通じて、埋もれた価値や可能性がひらいていく、そんな取り組みに発展していってほしいと思っています。

2026年1月採択

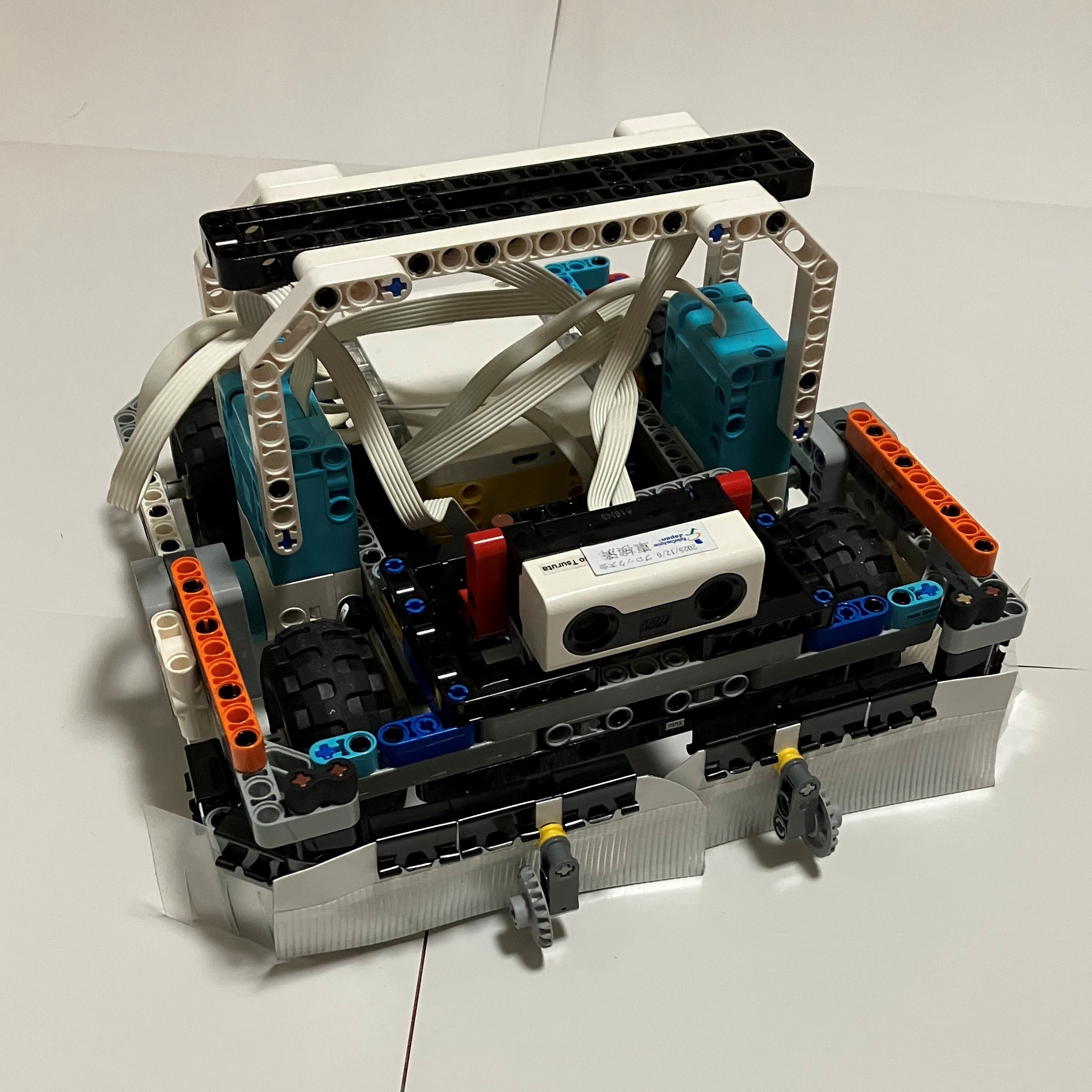

鶴田 悠仁/城 慎一/鶴田 浩一

名古屋大学教育学部附属中学校に通う2年生です。ロボットプログラミングに興味があり、ロボカップジュニア(レスキュー)やWROに挑戦しています。大会で使用したロボットを更に進化させるべく、カメラの搭載(基盤Raspberry Piの活用)や、3Dプリンタも活用したロボットの部品製作に挑戦していきます。

意欲とさらなる伸びしろを感じさせる取り組むだと思いました。カメラ搭載や画像処理、3Dプリンタなど、新たな挑戦に向けた具体的なアイデアもいいですね。ぜひComoNeを舞台に、仲間とともに、成功だけでなく失敗も経験してほしいです。その試行錯誤が、ロボットの進化だけでなく、他者や社会とのつながりを育む経験になることを期待しています。

2026年1月採択

白川 譽

名古屋の人々に短歌へ親しみを持ってもらうため、下記の二つのことを行うプロジェクトです。 1.発案者(白川 譽)が実際に短歌をつくり、ComoNeを訪れる人々に鑑賞してもらう。 2.短歌を創作する初心者向けのイベントを行い、短歌を作ることの「簡単さ」そこで生まれる「感嘆」を感じてもらう。

文芸表現の魅力をひらく実践として、自身の創作そのものを基点にしながら緩やかなコミュニティを育てようとする姿勢に魅力を感じました。ComoNeの多様なコミュニティと交わるなかで、文芸創作がどんな波及をもたらすのか、ぜひ楽しみながら続けてください。ComoNeという場に文芸の気配が生まれることを心待ちにしています。

2026年1月採択

齋藤政利/中里亜純

目に見えない「感情」をクッキーにしてみたら、一体どうなる? ネットで集めた「誰かに伝えたい気持ちや思い出」をもとにヒアリングし、その内容から味・色・食感・形を考え、感情を“クッキー“として表現。 作ることで自分を見つめ、食べることで他者の気持ちに共感する。新しいコミュニケーションを探るプロジェクト。

「自分も参加して、自分の感情を食べてみたい!」と思いました。味覚だけでなく、五感にすべてにうったえるような試みで、セラピー的な可能性も感じます。言葉を超えて気持ちを共有する、この新しいコミュニケーションの芽が、ここからどのように育つのが楽しみです。丁寧に組み立てられたプロセスも、この企画の力強さを感じさせました。

2026年1月採択

山本 あつし/田中 優太/高牟禮 優名/佐野 史歩/長尾 彩生

『超珍』は、みんなの“超珍しい!”を起点に、まちの見方を変えるアウトプット型まち歩き。写真を撮ってタイトルをつけ、紹介し合うことで多様なまなざしに触れ、まちへの愛着を育てます。今回は小学校の「総合的な学習の時間」での活用を想定し、教材フォーマットやツールのデザインに取り組みます。

.jpg)

インプットに留まりがちな街歩きを、アウトプットにつなげるという着眼点が非常に面白いです。この「超珍」が、名古屋大学近くの地域を豊かにするだけでなく、全国へ展開できる普遍的なツールとなることを期待しています。大学という枠を超えた連携で、多くの人の好奇心と創造性を刺激し、まちを明るく照らしていく未来を楽しみにしています!

2025年10月採択

鷹野拓未、戴泓毅、原田利空、辻本慶春、久保田祥

僕たち「東海中高ロボコンチームTOKAI」は、レゴを使ったロボコンで技術を磨き、4月ヒューストンと7月にブラジルで開催された2つの世界大会に挑戦してきました。 そこで感じたのは、かつて「ロボット大国」と呼ばれた日本ですが、現在の国際ロボコンの舞台では、AIや自作機構を駆使したロボットが主流となり、資金力や技術力のある海外チームが優位に立っています。その背景には、教育の違いがあると感じました。海外では幼少期からプログラミング教育が盛んであり、創造的なものづくりに早くから触れる機会が豊富です。 一方、日本では中高生の段階で本格的なロボット開発に取り組める環境が限られており、レゴを使ったロボコンが主流です。 僕たちはその環境の中で技術を磨いてきましたが、世界大会で出会ったAI搭載のオリジナルロボットに衝撃を受け、「もっと早くから本格的な開発に挑戦したい」と強く思うようになりました。 僕の夢は、人と一緒に成長する“パートナーAIロボット”を開発することです。人の感情や行動に寄り添い、共に学び、支え合える存在——そんなロボットをつくるためには、AI技術とロボット工学の両方を深く理解する必要があります。 その第一歩として、今取り組んでいるロボコン分野にAIを導入し、自分たちのロボットに「考える力」を持たせたい。ねのねプログラムでは、FAB機器を活用した自作ロボットの開発に加え、AIカメラなどの技術を取り入れ、より高度な制御や判断ができるロボットに挑戦します。 この挑戦は今のチームの仲間としかできません! 技術力だけでなく、社会との接点や教育の可能性についても考え、未来のロボット開発に貢献できる人材として成長していきたいと思っています。 ▼ねのねプログラムで実現したいこと ①FAB機器を活用してカメラ付きオリジナルロボットを開発し、 月1回ペースで公開開発Dayを実施して来場者と交流したい。 ②SNSなどで発信を行い、ロボットづくりの楽しさを広く伝えたい。 ③オリジナルロボットの開発には資金や技術協力が不可欠です。 僕たちは過去2回の世界大会でクラウドファンディングを成功させた経験があり、 それを活かして企業や団体との新たな出会いを模索します。 ComoNeという開かれた場で活動することで、技術指導やスポンサーとの接点が生まれる ことを期待しています。 このプロジェクトを通じて、技術力だけでなく、人と人がつながる場、未来のエンジニアを 育てる場としての価値を生み出したいと考えています。

世界大会に挑戦した経験を経て、日本の教育環境の課題や海外との差を実感しつつも、逆に自分たちの可能性に気づけるプロジェクトだと感じました。AIや自作機構に挑戦する意欲を仲間と共有し、技術だけでなく人とのつながりを大切にしながら進めている点が魅力的です。未来のエンジニアを育てる場としても価値があり、挑戦そのものが次の世代への大きな刺激になると感じます。

2025年10月採択

馬場亜希子

高齢者の孤立や孤独死を予防するために、集いの場を作ろう!と思いつきました。そのためには会場が必要と思い、コモネで高齢者と学生が交流できればいいなと考えました。 また、折り紙教室を開き、高齢者に参加していただきます。指先を使うことで、脳トレになり認知機能の改善になるため、作業療法の観点から考えました。折り紙でお花を作成し、コモネに飾ります。 最初と最後に高齢者に認知機能テストをして、認知機能の改善があるか、確認します。 3ヶ月後には、コモネをお花でいっぱいにしたいです!

大学と高齢者の交流は新鮮で、その組み合わせが生み出す化学反応に大きな可能性を感じています。世代を超えた交流から新しい地域のつながりや活動が芽生えていき、そしてお花で埋め尽くされたその風景が見られる日を心から楽しみにしています!

2025年10月採択

Yamamoto Ayane、Kobayashi Mami、Sugito Eimi

「恐怖」とはただ怖いという感情だけではなく、伝承となることで、注意喚起を促したり、土地の守護とも関わるような暮らしに息づく奥深い情動…。 私たちはそれを土地の歴史や習俗…説話と照らし合わせていきます。昔の人はどのような恐怖を感じ暮していたのか? 土地に刻まれた恐怖の記憶が世代を超えて現代にどのように形を残しているのかといった疑問を研究します。

「土地に刻まれた恐怖の記憶が世代を超えて現代にどのように形を残しているのか」という点、大変興味があります。更に次世代にどうつながっていくのか、暮らしへの影響がどうあるのかなどなど、研究を楽しみにしています。

2025年10月採択

ATOY 山本美貴子

未利用資源である間伐材のスギやヒノキの枝葉を調達し、蒸留による香りのアップサイクルを進めています。 現在は一箇所の森からの取り組みですが、今後は地域に広がる多様な森に視野を広げ、スギ・ヒノキをはじめ、まだ眠っている未利用資源を探し出し香りへと変えていきます。木工などで生じる木屑からも香りを抽出する挑戦を始めています。 得られた香りを空間デザインに取り入れ、展示や体験を通じて発信することで、アップサイクルな香りの認知度を高め、天然の香りが人や社会に与える影響を探究します。 香りを媒介に、森への関心を高め、人と森をつなぐ新しい循環を描いていきます。

東海地方にも、豊かな森林資源がたくさんあります。そんな森の循環を身近に考えるきっかけとして、“アップサイクル”という手法を用いたこのプロジェクト。森に興味を持つ人が増えることはもちろん、ComoNeでの活動によって、地域の“森”と“都市”が繋がり、魅力的な発展をしていくことが楽しみです。

2025年10月採択

Rachel Williams、Brenson Andres

私たちは小学5年生のチームです。「世界の仕組み」をテーマにプロジェクトを実行し、磁気、導電性、弾性などの物質の独自の性質について探究し、これらの性質をどのように活用して現実の課題解決に役立てるか理解を深めます。 この探究プロセスを通じて、次のようなことを行います。 ・さまざまな物質の独自の性質を調査し、その性質を実証する実験を行いながら、現実世界の応用を研究し、最終的にその知識を応用して自分たちの現実世界の問題解決策を考えます。 ・専門家へのインタビューを実施し、多様な視点から考えます。 ・プレゼンテーション、実験/デモンストレーション、インタラクティブな活動、その他の表現方法を通じて、発見した結果を創造的な方法で発表します。 ・行動を起こし、その学習が個人、地域、またはグローバルなレベルでどのように良い影響を与えられるかを探求します。私たちの探究とその成果を多くの人に広めることで、日常の様々な課題を解決する糧になれば嬉しいです。

「世界の仕組み」をテーマに、磁気・導電性・弾性など物質の性質を活用して現実課題の解決に挑む小学生の探究に魅力を感じました。専門家や大学研究者と連携し、実験や発表を通じて学びを国内外へ広げ、現実課題の解決策へとつなげる挑戦を応援します。未来の研究者の芽が育っていく機会になることを期待しています。

駅から図書館までを繋ぐ通り。屋台型の展示が立ち並びます。展示を眺めながらひと休みできるソファや大階段もあります。

This is a passageway connecting the subway station to the library.

The PASSAGE will be lined with stall-type exhibits.

There are also sofas and a grand staircase where visitors can take a break while viewing the exhibits.

様々な人々が混ざり合う“ローム”と名付けられたホール。講演などに利用できる約120席のホール。大階段まで合わせて利用することもできます。

LOAM HALL is a hall named “loam” where various people mix.

It seats about 120 people and can be used for lectures and live performances.

When the number of people is large, the hall can be used together with the grand staircase.

大きな本棚とゆったりとしたソファがあるエリア。棚主として、自分のルーツとなる本を並べる本棚を作ることもできます。本を介したつながりがここから生まれます。

ROOTS BOOKS has a large bookshelf and comfortable sofas.

As a shelf owner, you can also create your own bookshelf to display your own roots books. This place allows people to interact with each other through books.

靴を脱いで過ごせるスペース。

円になって座って話してみたり、床に紙をおいてみんなで書き込んでみたり。いつもと違うスタイルが新しい想像力を引き出します。

KOAGARI is a space where you can take off your shoes.

You can sit in a circle and talk there. You also can place a piece of paper on the floor and discuss with others.

The unusual style brings out new imagination.

活動の合間に、一息つけるような軽飲食を取り扱います。

Light food and beverages will be handled so that you can take a break between activities.

60席ほどのレクチャールーム。自由に形を変えるサンド(砂)のように、さまざまな形式で開催される講座や講演に、こちらでご参加いただけます。座席は、1階に接続される階段の上に配置されています。

SAND THEATER is a lecture room with about 60 seats.

Here, visitors can participate in lectures and talks held in a variety of formats, just like sand, which changes its shape freely.

Seats are located at the top of the stairs connected to the first floor.

会員限定のコワーキングスペース。グループ活動や貸切イベント、日々の交流の場としてお使いいただけます。

Wi-Fi完備。

LOUNGE is a members-only coworking space.

It can be used for group activities, private events, and daily socializing.

Wi-Fi is available.

3Dプリンターや刺しゅうミシンなど工作機器が揃います。発表や発信をしやすくする、撮影用のブースも利用できます。

FAB SPACEの機器のうち使用方法の講習が必要な機器は、初回利用の前に講習を受ける必要があります。

FAB space is equipped with 3D printers, embroidery machines, and other crafting equipment.

A booth for filming is also available for preparing presentations and disseminating information on activities.

東海エリアにゆかりのあるアーティストと、東海国立大学機構の研究領域・技術との連携による領域横断のSTEAM作品を3点制作し、展示します。アーティストと研究者の協働により、様々な視点から未来への問いかけを可視化し、作品にして届けます。

In the GALLERY space, three interdisciplinary STEAM works will be created and exhibited in collaboration with artists associated with the Tokai area and the research areas and researchers of the Tokai National Higher Education and Research System.

もの作りを始めとした作業や複数人での会議など、個人でもグループでも利用できる空間

"ROOM" is a space that can be used by individuals or groups for work, including manufacturing, or for meetings with multiple people.

吹き抜けになっている1階から地下の様子を見渡せます。廊下のカウンター席では、個人作業をすることもできます。

The basement can be seen from the first floor, which is an atrium. Individuals can work at the counter in the hallway.

7箇所の個室はすべてガラス張りになっており、活動の様子をアピールすることができます。

BRANCH has seven private rooms.

These rooms are glass-walled, so you can show off your activities.